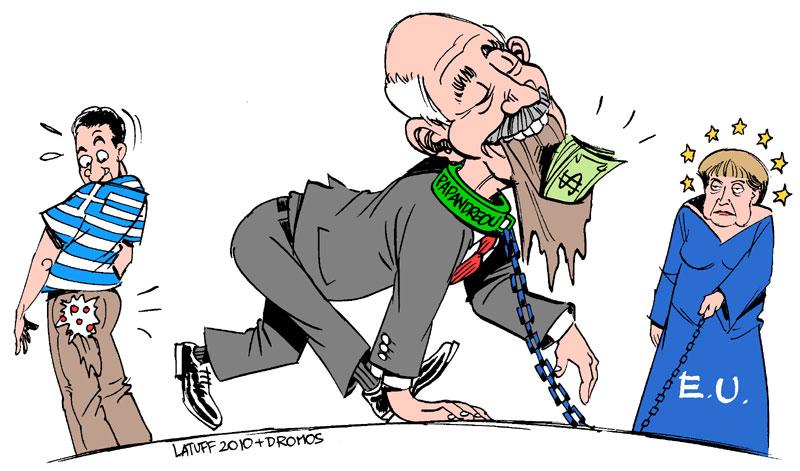

ভারত আন্ত:নদী সংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে এমন একটি সংবাদ

বাংলাদেশের মিডিয়ায় প্রকাশিত হবার পরপরই যে প্রশ্নটি এখন বড় হয়ে দেখা

দিয়েছে তা হচ্ছে ভারত কি তাহলে টিপাইমুখ বাঁধ প্রকল্পও কার্যকরী করবে? যদিও

গেল জুনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ঢাকা সফরের সময় ৬৫ দফা

সম্বলিত যে যৌথ ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা হয়েছিল তাতে বলা হয়েছিল ভারত

আন্ত:নদী সংযোগ ও টিপাইমুখে এমন কোন কার্যক্রম গ্রহণ করবে না, যাতে

বাংলাদেশের ক্ষতি হয়। এখন সেই পরিস্থিতি থেকে ভারত সরে আসছে।

অনেকেই জানেন টিপাইমুখে ভারতের বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা অনেক পুরনো। পাঁচবছর আগে দূর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারনে (২৯ জুলাই, ২০১০) একটি সংসদীয় প্রতিনিধিদল টিপাইমুখ নির্মানাধীন এলাকায় যেতে পারেননি। তারা বাংলাদেশে ফিরে এসে বলেছিলেন ভারত টিপাইমুখে কোন বাঁধ নির্মাণ করছে না। আমরা তখন আশ্বস্ত হয়েছিলাম। কিন্তু এরপর হাটে হাড়িটি ভেঙে দিয়েছিলেন ভারতের নর্থ ইস্টার্ণ ইলেকট্রিক পাওয়ার কর্পোরেশন লিমিটেডের (নিপকো) চেয়ারম্যান তথা ম্যানেজিং ডিরেক্টর প্রেমচান্দ পঙ্কজ। তিনি জুলাই ২০১১ তে আসামে স্থানীয় একটি সংবাদ সংস্থার সাথে এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন যে, টিপাইমুখে বরাক নদীতে প্রস্তাবিত জলবিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়িত হবেই। তিনি জানিয়েছিলেন প্রস্তাবিত ১৫শ’ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষম টিপাইমুখ প্রকল্পের কাজ যথারীতি এগিয়ে নেয়া হবে (আমার দেশ, ১২ জুলাই ২০১১)। প্রেমচান্দের ওই বক্তব্য বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি সংবাদপত্রে তখন ছাপা হয়েছিল।

উল্লেখ্য যে, ভারতের মনিপুর রাজ্যের চোরা-চাঁদপুর জেলার তুইভাই ও বরাক নদীর সংযোগস্থলে টিপাইমুখ বাঁধটি নির্মিত হচ্ছে। ভারত প্রায় ৯ হাজার কোটি রুপি ব্যয় করে এই বাঁধটি নির্মাণ করছে। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে বাঁধের নির্মাণ কাজ শেষ হবার কথা। শুধু বা্ংলাদেশেই নয়, আসাম ও মনিপুরের বিভিন্ন পরিবেশবাদী সংগঠন এই বাঁধ নির্মানের বিরোধীতা করছে। তারা মনে করছেন এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে সংশ্লিষ্ট এলাকার পরিবেশে ব্যাপক প্রভাব পড়বে। ফলস্বরুপ অর্থনৈতিকভাবেও বিপন্ন হয়ে পড়বে এলাকার বাসিন্দারা। ভারতের পরিবেশবাদীরা এই প্রকল্পের বিরোধীতা করলেও, আসামের মূখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ তখন বলেছিলেন, বৃহৎ নদী বাঁধ যে কোন মূল্যে হচ্ছেই, কেউ বাঁধের কাজ আটকাতে পারবে না। মূখ্যমন্ত্রী গগৈ কিংবা প্রেমচান্দের বক্তব্যের পর এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে টিপাইমুখ বাঁধ হচ্ছেই। কিন্তু মোদি ঢাকায় এসে আমাদের আশ্বস্ত করেছিলেন ভারত এমন কিছু করবে না যাতে বাংলাদেশের ক্ষতি হয়।

ভারত টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণ করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে চায় কিন্তু ভারত এমন কিছু করতে পারবে না যা পার্শ্ববর্তী দেশের অর্থাৎ বাংলাদেশের ক্ষতির কারন হয়ে দাড়ায়। আন্তর্জাতিক আইনে এ ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা আছে। প্রস্তাবিত টিপাইমুখ বাঁধ আমাদের সীমান্তের খুব কাছে। ফলে এর থেকে সৃষ্ট সব ধরনের বিরুপ প্রতিক্রিয়া বা প্রভাব, যেমন নদীগর্ভে অতিরিক্ত বালুর সঞ্চালন ও সঞ্চয়ের, হঠাৎ বন্যা, অতি বন্যা ইত্যাদির প্রভাব সম্পূর্ণটুকুই পড়বে বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল, বিশেষ করে সম্পূর্ণ হাওড় জনপদের ওপর। আনুমানিক ১০-১৫ বছরের মধ্যে এ অঞ্চলের হাওড়, বিল, ঝিল, নদী-নালা বালুতে ভরে যাবে। হাওড় অঞ্চলের অত্যন্ত উর্বরা ধানের জমি পুরু বালির নীচের স্তরে চাপা পড়বে। ধ্বংস হয়ে যাবে কৃষি। হfরিয়ে যাবে শস্য তথা বোরো, শাইল ও আমন ধানের আঞ্চলিক বৈচিত্র্য। ধ্বংস হয়ে যাবে জীববৈচিত্র্য। হারিয়ে যাবে এ অঞ্চলের ঐতিহ্যের মাছ, গাছপালা, জলজ উদ্ভিদ ও লতাগুল্ম। সুরমা ও কুশিয়ারা ধ্বংস হলে মেঘনার কোন অস্তিত্বই থাকবে না। সুতরাং শুধু সিলেটের হাওড় অঞ্চলই নয় মহাবিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে মেঘনা নদী অধ্যুষিত জনপদে বসবাসরত এ দেশের প্রায় অর্ধেক জনগণ। ধস নামবে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায়, দেশের অর্থনীতিতে। এক্ষেত্রে ওই বাঁধটি নির্মিত হলে আমাদের পরিবেশগত ক্ষতির বিষয়টি নিশ্চিত করা প্রয়োজন ছিল। এজন্যই প্রয়োজন ছিল যৌথ সমীক্ষার। তবে ভারত রাজী না হওয়ায় বাংলাদেশও দায়িত্বটি নিতে পারে। সরকার স্ব-উদ্যোগে একটি সমীক্ষা চালাতে পারে। এই সমীক্ষায় বেরিয়ে আসবে পরিবেশগত কী কী সমস্যা হতে পারে বাঁধ নির্মাণ করার ফলে। বাংলাদেশ দাতাগোষ্ঠীর সহযোগিতাও নিতে পারে সমীক্ষা পরিচালনার জন্য। সমীক্ষার ওই ফলাফল নিয়ে ভারতের সাথে আলাপ আলোচনাও করা যেতে পারে। যৌথ নদী কমিশন বা জেআরসির বৈঠকের কথাও বলা হচ্ছে।

এজন্য অতীতের কোন বাংলাদেশ সরকারকেই দায়ী করা যাবে না। ভারত জেআরসির বৈঠকগুলো ব্যবহার করেছে তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য। জেআরসির বৈঠকের ব্যাপারে বাংলাদেশের আগ্রহ থাকলেও ভারতের আগ্রক ছিল কম। আলোচনার কোন বিকল্প নেই। টিপাইমুখ বাঁধ নিয়ে অবশ্যই ভারতের সাথে আলাপ আলোচনা চালিয়ে যেতে হবে। সেইসাথে বিশ্ব আসরে এই সমস্যাটাকে তুলে ধরাও প্রয়োজন। কেননা পরিবেশগত সমস্যার ব্যাপারে সারাবিশ্ব আজ অত্যন্ত সচেতন। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ যে একটি বড় ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হতে যাচ্ছে সেটা বলা কোন অপরাধ নয়। আন্তর্জাতিক নদীর পানি ব্যবহার সংক্রান্ত হেলসিংকি নীতিমালা, ১৯৯২ সালে প্রণীত ডাবলিন নীতিমালা, আন্তর্জাতিক জলপ্রবাহ কনভেনশন, রামসার কনভেনশন (জলাভূমি বিষয়ক), জীববৈচিত্র্য কনভেনশন, প্রতিটি আন্তর্জাতিক আইনে ভাটির দেশের অধিকার রক্ষিত। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ ওই আইনে বর্ণিত অধিকার বলেই দেশটির সমস্যার কথা তুলে ধরতে পারে। অতীতে ভারত যখন একতরফাভাবে গঙ্গাঁর পানি প্রত্যাহার করে নিয়েছিল তখন বাংলাদেশ ১৯৭৬ সালে আন্তর্জাতিক আসরে তার সমস্যার কথা তুলে ধরেছিল। ফলশ্রুতিতে ১৯৭৭ সালে প্রথমবারের মতো গঙ্গাঁর পানি বন্টনের ব্যাপারে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। ২০১৪ সালের ১৪ ডিসেম্বরে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত cop 20 সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বেশ ক’টি এনজিও বেসরকারী প্রতিনিধিদল হিসেবে ওই সম্মেলনে অংশ নিয়েছিলেন। তারাও টিপাইমুখে বাঁধ নির্মাণ সংক্রান্ত বিষয়টি বিশ্ববাসীকে জানাতে পারেনি। সারা বিশ্বই আজ বড় বড় বাঁধের ব্যাপারে সোচ্চার। বাঁধ নির্মানের ফলে হাজার হাজার লোক গৃহহীন হয়, স্থানীয় আদিবাসীরা তাদের শত বছরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হারিয়ে অন্যত্র আশ্রয় নেয়- এটা আজ আন্তর্জাতিকভাবেই ঘৃণিত একটি কাজ হিসেবে গণ্য হয়। মনিপুরে টিপাইমুখে এই বাঁধটি নির্মিত হলে ওই এলাকার বেশ কিছু গ্রাম পানির নিচে তলিয়ে যাবে। শত শত স্থানীয় আদিবাসী নিজ ভূমি থেকে উচ্ছেদ হবেন। আন্তর্জাতিক আইন এটা অনুমোদন করে না। ভারত আরো একটি বিষয়ে লুকোচুরির আশ্রয় নিচ্ছে। টিপাইমুখের আরো উজানে আসামের কাছার জেলার ফুলেরতাল নামক স্থানে (সেচের জন্য) ভারত একটি ব্যারেজ তৈরী করছে। এর ফরে বরাক নদী থেকে ভারত কিছু পানি প্রত্যাহার করে নেবে। এই বিষয়টি ভারত খোলাসা করছে না। টিপাইমুখ নিয়ে চুক্তির কথা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলেও ফুলেরতাল ব্যারেজ নিয়ে কোন সংবাদ প্রকাশিত হয়নি। টিপাইমুখ নিয়ে মানুষের যে উৎকন্ঠা তা যে শুধুমাত্র বাংলাদেশেই তা নয়। বরং ভারতের ‘সাতবোন’ রাজ্যের মধ্যে তিনটি রাজ্যে মনিপুর, আসাম ও মিজোরামেও এই উৎকন্ঠা আমরা লক্ষ্য করেছি। ইতোমধ্যেই ভারতের এই রাজ্যগুলোর ৩০টি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন নিয়ে গঠিত হয়েছে কমিটি অব পিপলস অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট (কোপ)। টিপাইমুখ বাঁধ নির্মানের ফলে ওই অঞ্চলে যে ক্ষতি হবে, তার প্রতিবাদ করতেই তারা ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। বাংলাদেশের পরিবেশবাদীরা এখন ‘কোপ’ এর সাথে যৌথভাবে কাজ করতে পারেন। কোন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যৌথভাবেও বিষয়টি উত্থাপন করা যায়। মনে রাখতে হবে ভারতে বিদ্যুতের চাহিদা বাড়ছে। যতদূর জানা যায়, তাতে দেখা গেছে ভারত সরকার উত্তর পূর্ব ভারতে ২২৬টি বড় বাঁধ নির্মানের সম্ভাব্য স্থান নির্ধারণ করছে যার লক্ষ্য হবে আগামী ৫০ বছরের মধ্যে ৯৯ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা। মুখে মুখে ভারতের প্রধানমন্ত্রীরা যত আশ্বাসেই দিন না কেন, ভারত অত্যন্ত কৌশলে টিপাইমুখ বাঁধ প্রকল্প নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। এই যখন পরিস্থিতি তখন আমরা জেনেছি আন্ত:নদী সংযোগ প্রকল্পের ব্যাপারে আদালতের একটি সিদ্ধান্ত। এক্ষেত্রে ভারত কৌশলী ভূমিকা অবলম্বন করছে। ভারত অতীতের মতো কূটনৈতিক ভাষা প্রয়োগ করে আবারো বাংলাদেশকে আশ্বস্ত করছে। ‘তারা এমন কিছু করবে না যাতে বাংলাদেশের ক্ষতি হয়’। টিপাইমুখ বাঁধ নিয়ে এ ধরনের আশ্বাসও আমরা পেয়েছিলাম। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে ভারত টিপাইমুখ বাঁধ প্রকল্প নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। সাবেক পানিসম্পদমন্ত্রী (মহাজোট সরকার) বেশ ক’বছর আগে একটি সেমিনারে বলেছিলেন, ‘বাংলাদেশের সম্মতি ছাড়া ভারত টিপাইমুখ প্রকল্প বাস্তবায়ন করলে দেশের স্বার্থে প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক আদালতে যাবো’। সাবেক পানিসম্পদমন্ত্রীর এই বক্তব্যের মাঝে ‘রাজনীতি’ কিংবা ‘বাস্তবতা’ কতটুকু তা ভিন্ন প্রশ্ন। এই মূহুর্তে যা দরকার তা হলো ভারতকে এইসব প্রকল্প বাতিল করতে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক পর্যায়ে উদ্যোগ নেয়া এবং সেইসাথে এই অঞ্চলের পানি ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে হিমালয় অঞ্চলভূক্ত দেশ ও চীনের সমন্বয়ে একটি ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা। আর অভ্যন্তরীনভাবে যে বিষয়টি অত্যন্ত জরুরি তা হচ্ছে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ মনোভাব পরিত্যাগ করে জাতীয় স্বার্থে একটি ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠা করা। কেননা টিপাইমুখ বিষয়টি একটি জাতীয় ইস্যু। এর সাথে কোন দলের স্বার্থ জড়িত নয়। এখন এ প্রশ্নটি সামনে আসলো এ কারনে যে, অতিসম্প্রতি ভারতের আন্ত:নদী সংযোগ প্রকল্পের বিশেষ কমিটির পঞ্চম বৈঠকে মানস-সংকোস-তিস্তা-গঙ্গাঁ সংযোগের মাধ্যমে দক্ষিণে পানি প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত হয়েছে (সকালের খবর, ২৩ জুলাই)। ভারতের পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী আনোয়ার লাল জাতের উদ্ধৃতি দিয়ে বাংলাদেশের মিডিয়া আমাদের জানিয়েছে যে ভারত এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট তিনটি রাজ্য আসাম, পশ্চিতবঙ্গ ও বিহারের সাথে শীঘ্রই আলোচনায় বসবে (যুগান্তর, ১৬ জুলাই)। এর অর্থ কি? এর অর্থ পরিস্কার- ভারত মুখে এক কথা বললেও তারা তাদের ‘কমিটমেন্ট’ থেকে এখন সরে আসছে। বাংলাদেশ সরকারকে এ ব্যাপারে অতি দ্রুত ভারতের সাথে আলোচনার উদ্যোগ নিতে হবে। ইতোমধ্যে আন্ত:নদী সংযোগ প্রকল্পের ব্যাপারে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, সে ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকার একটা ‘নোট ভারবাল’ পাঠিয়েছে। কিন্তু এটা যথেষ্ট নয়। বাংলাদেশের স্বার্থেই আন্ত:নদী সংযোগ প্রকল্প ও টিপাইমুখ বাঁধের ব্যাপারে ভারতের কাছ থেকে একটা স্পষ্ট ব্যাখ্যা থাকা প্রয়োজন। Prio.com 30.07.15

অনেকেই জানেন টিপাইমুখে ভারতের বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা অনেক পুরনো। পাঁচবছর আগে দূর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারনে (২৯ জুলাই, ২০১০) একটি সংসদীয় প্রতিনিধিদল টিপাইমুখ নির্মানাধীন এলাকায় যেতে পারেননি। তারা বাংলাদেশে ফিরে এসে বলেছিলেন ভারত টিপাইমুখে কোন বাঁধ নির্মাণ করছে না। আমরা তখন আশ্বস্ত হয়েছিলাম। কিন্তু এরপর হাটে হাড়িটি ভেঙে দিয়েছিলেন ভারতের নর্থ ইস্টার্ণ ইলেকট্রিক পাওয়ার কর্পোরেশন লিমিটেডের (নিপকো) চেয়ারম্যান তথা ম্যানেজিং ডিরেক্টর প্রেমচান্দ পঙ্কজ। তিনি জুলাই ২০১১ তে আসামে স্থানীয় একটি সংবাদ সংস্থার সাথে এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন যে, টিপাইমুখে বরাক নদীতে প্রস্তাবিত জলবিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়িত হবেই। তিনি জানিয়েছিলেন প্রস্তাবিত ১৫শ’ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষম টিপাইমুখ প্রকল্পের কাজ যথারীতি এগিয়ে নেয়া হবে (আমার দেশ, ১২ জুলাই ২০১১)। প্রেমচান্দের ওই বক্তব্য বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি সংবাদপত্রে তখন ছাপা হয়েছিল।

উল্লেখ্য যে, ভারতের মনিপুর রাজ্যের চোরা-চাঁদপুর জেলার তুইভাই ও বরাক নদীর সংযোগস্থলে টিপাইমুখ বাঁধটি নির্মিত হচ্ছে। ভারত প্রায় ৯ হাজার কোটি রুপি ব্যয় করে এই বাঁধটি নির্মাণ করছে। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে বাঁধের নির্মাণ কাজ শেষ হবার কথা। শুধু বা্ংলাদেশেই নয়, আসাম ও মনিপুরের বিভিন্ন পরিবেশবাদী সংগঠন এই বাঁধ নির্মানের বিরোধীতা করছে। তারা মনে করছেন এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে সংশ্লিষ্ট এলাকার পরিবেশে ব্যাপক প্রভাব পড়বে। ফলস্বরুপ অর্থনৈতিকভাবেও বিপন্ন হয়ে পড়বে এলাকার বাসিন্দারা। ভারতের পরিবেশবাদীরা এই প্রকল্পের বিরোধীতা করলেও, আসামের মূখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ তখন বলেছিলেন, বৃহৎ নদী বাঁধ যে কোন মূল্যে হচ্ছেই, কেউ বাঁধের কাজ আটকাতে পারবে না। মূখ্যমন্ত্রী গগৈ কিংবা প্রেমচান্দের বক্তব্যের পর এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে টিপাইমুখ বাঁধ হচ্ছেই। কিন্তু মোদি ঢাকায় এসে আমাদের আশ্বস্ত করেছিলেন ভারত এমন কিছু করবে না যাতে বাংলাদেশের ক্ষতি হয়।

ভারত টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণ করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে চায় কিন্তু ভারত এমন কিছু করতে পারবে না যা পার্শ্ববর্তী দেশের অর্থাৎ বাংলাদেশের ক্ষতির কারন হয়ে দাড়ায়। আন্তর্জাতিক আইনে এ ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা আছে। প্রস্তাবিত টিপাইমুখ বাঁধ আমাদের সীমান্তের খুব কাছে। ফলে এর থেকে সৃষ্ট সব ধরনের বিরুপ প্রতিক্রিয়া বা প্রভাব, যেমন নদীগর্ভে অতিরিক্ত বালুর সঞ্চালন ও সঞ্চয়ের, হঠাৎ বন্যা, অতি বন্যা ইত্যাদির প্রভাব সম্পূর্ণটুকুই পড়বে বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল, বিশেষ করে সম্পূর্ণ হাওড় জনপদের ওপর। আনুমানিক ১০-১৫ বছরের মধ্যে এ অঞ্চলের হাওড়, বিল, ঝিল, নদী-নালা বালুতে ভরে যাবে। হাওড় অঞ্চলের অত্যন্ত উর্বরা ধানের জমি পুরু বালির নীচের স্তরে চাপা পড়বে। ধ্বংস হয়ে যাবে কৃষি। হfরিয়ে যাবে শস্য তথা বোরো, শাইল ও আমন ধানের আঞ্চলিক বৈচিত্র্য। ধ্বংস হয়ে যাবে জীববৈচিত্র্য। হারিয়ে যাবে এ অঞ্চলের ঐতিহ্যের মাছ, গাছপালা, জলজ উদ্ভিদ ও লতাগুল্ম। সুরমা ও কুশিয়ারা ধ্বংস হলে মেঘনার কোন অস্তিত্বই থাকবে না। সুতরাং শুধু সিলেটের হাওড় অঞ্চলই নয় মহাবিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে মেঘনা নদী অধ্যুষিত জনপদে বসবাসরত এ দেশের প্রায় অর্ধেক জনগণ। ধস নামবে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায়, দেশের অর্থনীতিতে। এক্ষেত্রে ওই বাঁধটি নির্মিত হলে আমাদের পরিবেশগত ক্ষতির বিষয়টি নিশ্চিত করা প্রয়োজন ছিল। এজন্যই প্রয়োজন ছিল যৌথ সমীক্ষার। তবে ভারত রাজী না হওয়ায় বাংলাদেশও দায়িত্বটি নিতে পারে। সরকার স্ব-উদ্যোগে একটি সমীক্ষা চালাতে পারে। এই সমীক্ষায় বেরিয়ে আসবে পরিবেশগত কী কী সমস্যা হতে পারে বাঁধ নির্মাণ করার ফলে। বাংলাদেশ দাতাগোষ্ঠীর সহযোগিতাও নিতে পারে সমীক্ষা পরিচালনার জন্য। সমীক্ষার ওই ফলাফল নিয়ে ভারতের সাথে আলাপ আলোচনাও করা যেতে পারে। যৌথ নদী কমিশন বা জেআরসির বৈঠকের কথাও বলা হচ্ছে।

এজন্য অতীতের কোন বাংলাদেশ সরকারকেই দায়ী করা যাবে না। ভারত জেআরসির বৈঠকগুলো ব্যবহার করেছে তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য। জেআরসির বৈঠকের ব্যাপারে বাংলাদেশের আগ্রহ থাকলেও ভারতের আগ্রক ছিল কম। আলোচনার কোন বিকল্প নেই। টিপাইমুখ বাঁধ নিয়ে অবশ্যই ভারতের সাথে আলাপ আলোচনা চালিয়ে যেতে হবে। সেইসাথে বিশ্ব আসরে এই সমস্যাটাকে তুলে ধরাও প্রয়োজন। কেননা পরিবেশগত সমস্যার ব্যাপারে সারাবিশ্ব আজ অত্যন্ত সচেতন। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ যে একটি বড় ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হতে যাচ্ছে সেটা বলা কোন অপরাধ নয়। আন্তর্জাতিক নদীর পানি ব্যবহার সংক্রান্ত হেলসিংকি নীতিমালা, ১৯৯২ সালে প্রণীত ডাবলিন নীতিমালা, আন্তর্জাতিক জলপ্রবাহ কনভেনশন, রামসার কনভেনশন (জলাভূমি বিষয়ক), জীববৈচিত্র্য কনভেনশন, প্রতিটি আন্তর্জাতিক আইনে ভাটির দেশের অধিকার রক্ষিত। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ ওই আইনে বর্ণিত অধিকার বলেই দেশটির সমস্যার কথা তুলে ধরতে পারে। অতীতে ভারত যখন একতরফাভাবে গঙ্গাঁর পানি প্রত্যাহার করে নিয়েছিল তখন বাংলাদেশ ১৯৭৬ সালে আন্তর্জাতিক আসরে তার সমস্যার কথা তুলে ধরেছিল। ফলশ্রুতিতে ১৯৭৭ সালে প্রথমবারের মতো গঙ্গাঁর পানি বন্টনের ব্যাপারে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। ২০১৪ সালের ১৪ ডিসেম্বরে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত cop 20 সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বেশ ক’টি এনজিও বেসরকারী প্রতিনিধিদল হিসেবে ওই সম্মেলনে অংশ নিয়েছিলেন। তারাও টিপাইমুখে বাঁধ নির্মাণ সংক্রান্ত বিষয়টি বিশ্ববাসীকে জানাতে পারেনি। সারা বিশ্বই আজ বড় বড় বাঁধের ব্যাপারে সোচ্চার। বাঁধ নির্মানের ফলে হাজার হাজার লোক গৃহহীন হয়, স্থানীয় আদিবাসীরা তাদের শত বছরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হারিয়ে অন্যত্র আশ্রয় নেয়- এটা আজ আন্তর্জাতিকভাবেই ঘৃণিত একটি কাজ হিসেবে গণ্য হয়। মনিপুরে টিপাইমুখে এই বাঁধটি নির্মিত হলে ওই এলাকার বেশ কিছু গ্রাম পানির নিচে তলিয়ে যাবে। শত শত স্থানীয় আদিবাসী নিজ ভূমি থেকে উচ্ছেদ হবেন। আন্তর্জাতিক আইন এটা অনুমোদন করে না। ভারত আরো একটি বিষয়ে লুকোচুরির আশ্রয় নিচ্ছে। টিপাইমুখের আরো উজানে আসামের কাছার জেলার ফুলেরতাল নামক স্থানে (সেচের জন্য) ভারত একটি ব্যারেজ তৈরী করছে। এর ফরে বরাক নদী থেকে ভারত কিছু পানি প্রত্যাহার করে নেবে। এই বিষয়টি ভারত খোলাসা করছে না। টিপাইমুখ নিয়ে চুক্তির কথা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলেও ফুলেরতাল ব্যারেজ নিয়ে কোন সংবাদ প্রকাশিত হয়নি। টিপাইমুখ নিয়ে মানুষের যে উৎকন্ঠা তা যে শুধুমাত্র বাংলাদেশেই তা নয়। বরং ভারতের ‘সাতবোন’ রাজ্যের মধ্যে তিনটি রাজ্যে মনিপুর, আসাম ও মিজোরামেও এই উৎকন্ঠা আমরা লক্ষ্য করেছি। ইতোমধ্যেই ভারতের এই রাজ্যগুলোর ৩০টি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন নিয়ে গঠিত হয়েছে কমিটি অব পিপলস অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট (কোপ)। টিপাইমুখ বাঁধ নির্মানের ফলে ওই অঞ্চলে যে ক্ষতি হবে, তার প্রতিবাদ করতেই তারা ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। বাংলাদেশের পরিবেশবাদীরা এখন ‘কোপ’ এর সাথে যৌথভাবে কাজ করতে পারেন। কোন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যৌথভাবেও বিষয়টি উত্থাপন করা যায়। মনে রাখতে হবে ভারতে বিদ্যুতের চাহিদা বাড়ছে। যতদূর জানা যায়, তাতে দেখা গেছে ভারত সরকার উত্তর পূর্ব ভারতে ২২৬টি বড় বাঁধ নির্মানের সম্ভাব্য স্থান নির্ধারণ করছে যার লক্ষ্য হবে আগামী ৫০ বছরের মধ্যে ৯৯ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা। মুখে মুখে ভারতের প্রধানমন্ত্রীরা যত আশ্বাসেই দিন না কেন, ভারত অত্যন্ত কৌশলে টিপাইমুখ বাঁধ প্রকল্প নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। এই যখন পরিস্থিতি তখন আমরা জেনেছি আন্ত:নদী সংযোগ প্রকল্পের ব্যাপারে আদালতের একটি সিদ্ধান্ত। এক্ষেত্রে ভারত কৌশলী ভূমিকা অবলম্বন করছে। ভারত অতীতের মতো কূটনৈতিক ভাষা প্রয়োগ করে আবারো বাংলাদেশকে আশ্বস্ত করছে। ‘তারা এমন কিছু করবে না যাতে বাংলাদেশের ক্ষতি হয়’। টিপাইমুখ বাঁধ নিয়ে এ ধরনের আশ্বাসও আমরা পেয়েছিলাম। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে ভারত টিপাইমুখ বাঁধ প্রকল্প নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। সাবেক পানিসম্পদমন্ত্রী (মহাজোট সরকার) বেশ ক’বছর আগে একটি সেমিনারে বলেছিলেন, ‘বাংলাদেশের সম্মতি ছাড়া ভারত টিপাইমুখ প্রকল্প বাস্তবায়ন করলে দেশের স্বার্থে প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক আদালতে যাবো’। সাবেক পানিসম্পদমন্ত্রীর এই বক্তব্যের মাঝে ‘রাজনীতি’ কিংবা ‘বাস্তবতা’ কতটুকু তা ভিন্ন প্রশ্ন। এই মূহুর্তে যা দরকার তা হলো ভারতকে এইসব প্রকল্প বাতিল করতে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক পর্যায়ে উদ্যোগ নেয়া এবং সেইসাথে এই অঞ্চলের পানি ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে হিমালয় অঞ্চলভূক্ত দেশ ও চীনের সমন্বয়ে একটি ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা। আর অভ্যন্তরীনভাবে যে বিষয়টি অত্যন্ত জরুরি তা হচ্ছে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ মনোভাব পরিত্যাগ করে জাতীয় স্বার্থে একটি ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠা করা। কেননা টিপাইমুখ বিষয়টি একটি জাতীয় ইস্যু। এর সাথে কোন দলের স্বার্থ জড়িত নয়। এখন এ প্রশ্নটি সামনে আসলো এ কারনে যে, অতিসম্প্রতি ভারতের আন্ত:নদী সংযোগ প্রকল্পের বিশেষ কমিটির পঞ্চম বৈঠকে মানস-সংকোস-তিস্তা-গঙ্গাঁ সংযোগের মাধ্যমে দক্ষিণে পানি প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত হয়েছে (সকালের খবর, ২৩ জুলাই)। ভারতের পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী আনোয়ার লাল জাতের উদ্ধৃতি দিয়ে বাংলাদেশের মিডিয়া আমাদের জানিয়েছে যে ভারত এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট তিনটি রাজ্য আসাম, পশ্চিতবঙ্গ ও বিহারের সাথে শীঘ্রই আলোচনায় বসবে (যুগান্তর, ১৬ জুলাই)। এর অর্থ কি? এর অর্থ পরিস্কার- ভারত মুখে এক কথা বললেও তারা তাদের ‘কমিটমেন্ট’ থেকে এখন সরে আসছে। বাংলাদেশ সরকারকে এ ব্যাপারে অতি দ্রুত ভারতের সাথে আলোচনার উদ্যোগ নিতে হবে। ইতোমধ্যে আন্ত:নদী সংযোগ প্রকল্পের ব্যাপারে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, সে ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকার একটা ‘নোট ভারবাল’ পাঠিয়েছে। কিন্তু এটা যথেষ্ট নয়। বাংলাদেশের স্বার্থেই আন্ত:নদী সংযোগ প্রকল্প ও টিপাইমুখ বাঁধের ব্যাপারে ভারতের কাছ থেকে একটা স্পষ্ট ব্যাখ্যা থাকা প্রয়োজন। Prio.com 30.07.15

.jpg)