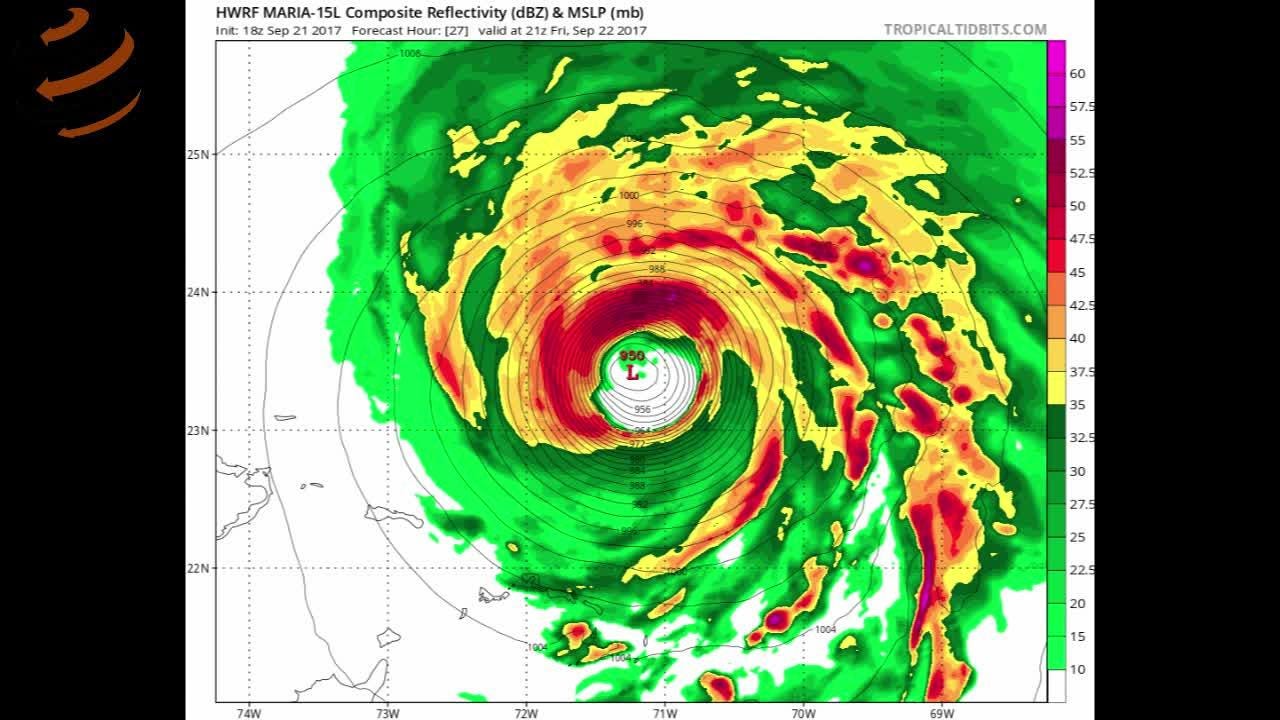

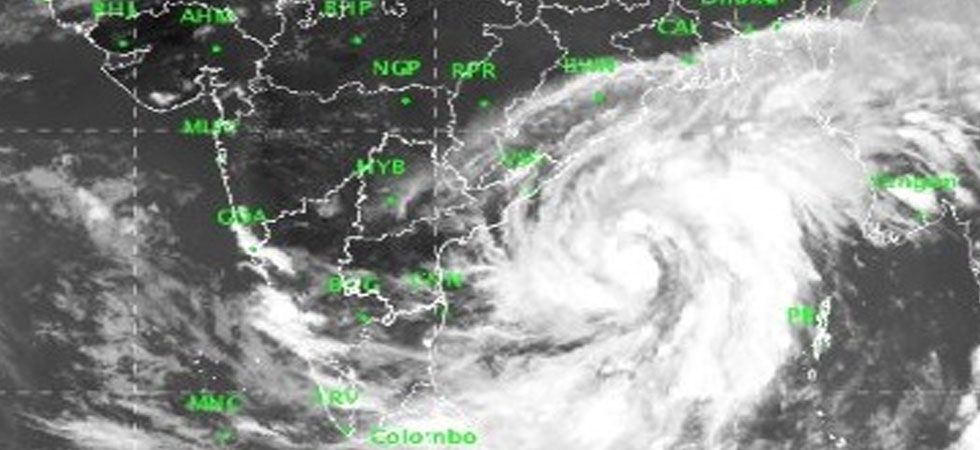

ঘূর্ণিঝড় ‘তিতলি’র প্রভাব বাংলাদেশ প্রত্যক্ষ করেছে গেল সপ্তাহে। এর

প্রভাবে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের দক্ষিণাঞ্চলে ভারী বৃষ্টি হয়েছে। শেষ অবধি

ঘূর্ণিঝড় ‘তিতলি’ ভারতের দক্ষিণ উড়িষ্যা ও উত্তর অন্ধ্র প্রদেশে আঘাত

করেছিল। সাম্প্রতিক সময়গুলোতে প্রায়ই আমরা এ ধরনের ঘূর্ণিঝড় প্রত্যক্ষ

করছি। আর এ ধরনের ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সমুদ্র ও মহাসাগরঘেঁষা

দেশগুলো। ‘তিতলি’ যখন বাংলাদেশ ও ভারত অতিক্রম করল তার মাত্র কয়েক দিন আগে

ইন্দোনেশিয়া ও জাপানে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস আঘাত করেছিল। এসবই

জলবায়ু পরিবর্তনের ফল। বিশ্বের উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে সাগর-মহাসাগর

উত্তপ্ত হচ্ছে। বাড়ছে ‘তিতলি’র মতো ঘূর্ণিঝড়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য,

বিশ্বের উষ্ণতা বৃদ্ধি হ্রাস করার ব্যাপারে বিশ্ব সম্প্রদায় প্যারিসে কপ-২১

চুক্তি স্বাক্ষর করলেও (২০১৫) প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের অস্বীকৃতির ফলে এ

চুক্তিটি কার্যত এখন অকার্যকর হয়ে গেছে! ওই চুক্তির ভবিষ্যৎ কী, তা-ও একটা

বড় প্রশ্ন এখন। তবে এটা একটা প্লাসপয়েন্ট যে, বিশ্ব নেতাদের মাঝে একটা

উপলব্ধিবোধ এসেছে, কার্বন নিঃসরণকারী জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমিয়ে

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে রাখতে হবে। কাজটি

নিঃসন্দেহে সহজ নয়। এর সঙ্গে বেশকিছু প্রশ্ন জড়িতÑ উন্নত বিশ্ব কর্তৃক

উন্নয়নশীল দেশগুলোকে আর্থিক সাহায্য, জলবায়ু সমস্যা মোকাবিলায় ‘টেকনোলজি

ট্রান্সফার’, উন্নত বিশ্বের নিজের কার্বন নিঃসরণ হার কমানোÑ ইত্যাদি বিষয়

জড়িত! এর আগে ২০১৪ সালের ডিসেম্বরে লিমা কপ-২০ সম্মেলনে প্রতিটি দেশকে

কার্বন নিঃসরণ কমাতে নিজস্ব কর্মপদ্ধতি ও কাঠামো উপস্থাপনের দায়িত্ব দেওয়া

হয়েছিল। বাংলাদেশ এটা করেছে। কিন্তু সব দেশ এটা করতে পেরেছে কিনা, সে

ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই। চীন ও ভারতের মতো দেশের কার্বন নিঃসরণ নিয়েও কথা

আছে। কেননা, দেশ দুটি সাম্প্রতিককালে বিশ্বের শীর্ষ কার্বন নিঃসরণকারী দেশে

পরিণত হয়েছে।

উল্লেখ্য, জলবায়ু পরিবর্তনে যে কয়টি দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তার মাঝে

বাংলাদেশ অন্যতম। বাংলাদেশের উপকূলে প্রতি বছর ১৪ মিলিমিটার করে সমুদ্রের

পানি বাড়ছে। গেল ২০ বছরে সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়েছে ২৮ সেন্টিমিটার।

বাংলাদেশের ১৭ শতাংশ এলাকা সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে

আগামীতে। আইপিসিসির রিপোর্টেও উল্লেখ করা হয়েছে বাংলাদেশের কথা। অনেকের মনে

থাকার কথা, যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট আল গোর পরিবেশের

ব্যাপারে বিশ্বজনমতের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য ২০১২ সালের জানুয়ারিতে

অ্যান্টার্কটিকায় গিয়েছিলেন। আমাদের তৎকালীন পরিবেশমন্ত্রীকেও তিনি

আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন সেখানে। সেটা ঠিক আছে। কেননা, বিশ্বের উষ্ণতা বেড়ে

গেলে যেসব দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তার মাঝে অন্যতম হচ্ছে বাংলাদেশ। ২০০৭ সালে

বাংলাদেশ পরপর দুইবার বন্যা ও পরবর্তী সময়ে ‘সিডর’-এর আঘাতের সম্মুখীন হয়।

এরপর ২০০৯ সালের মে মাসে আঘাত করে ‘আইলা’। এর পরিপ্রেক্ষিতে দেশে ব্যাপক

খাদ্যদ্রব্যের ঘাটতি দেখা দেয়। ওই সময় দেশে খাদ্যশস্যের দাম বেড়ে যায়।

অর্থনীতিতে একটা নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। ‘সিডর’-এর পর বাংলাদেশের পরিবেশ

বিপর্যয়ের বিষয়টি বারবার বিশ্ব সভায় আলোচিত হচ্ছে! সিডরের ক্ষতি ছিল

গোর্কির চেয়েও বেশি। মানুষ কম মারা গেলেও সিডরের অর্থনৈতিক ক্ষতি ছিল

ব্যাপক। সিডরে ৩০ জেলা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এর মধ্যে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ছিল

৯টি জেলা। ২০০ উপজেলার ১ হাজার ৮৭১ ইউনিয়ন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মোট ১৯ লাখ ২৮

হাজার ২৬৫ পরিবারের ৮৫ লাখ ৪৫ হাজার ৪৫৬ জন সিডরের আঘাতপ্রাপ্ত ছিল। মারা

গিয়েছিলেন ৩ হাজার ৩০০-এর বেশি। তবে অর্থনৈতিক ক্ষতি ছিল ব্যাপক। সব মিলিয়ে

ক্ষতির পরিমাণ ধরা হয়েছিল ১৬ হাজার কোটি টাকা। সিডর ও আইলার পর ২০১৩ সালে

‘মহাসেন’ বাংলাদেশে আঘাত করেছিল। যদিও এতে কী পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে, তার

হিসাব আমরা পাইনি। সিডর ও আইলার আঘাত আমরা এখনও পরিপূর্ণভাবে কাটিয়ে উঠতে

পারিনি। আইলার আঘাতের পর খুলনার দাকোপ, কয়রা ও পাইকগাছায় যে জলাবদ্ধতার

সৃষ্টি হয়েছিল, তা দূর করা সম্ভব হয়নি। জলাবদ্ধতা কোথাও কোথাও ১ থেকে ৩

মিটার পর্যন্ত। আইলায় ৮০ শতাংশ ফলদ ও বনজ গাছ মরে গিয়েছিল। দক্ষিণাঞ্চলজুড়ে

আজ নোনা পানির আগ্রাসন। সুপেয় পানির বড় অভাব ওইসব অঞ্চলে। এরপর ‘মহাসেন’

আমাদের আবারও ক্ষতিগ্রস্ত করে দিয়ে গিয়েছিল। এখন আঘাত করল ‘তিতলি’। আমাদের

মন্ত্রী-সচিব কিংবা পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের কর্তা ব্যক্তিরা বিদেশ সফর ও

সম্মেলনে অংশ নিতে ভালোবাসেন। কানকুন, ডারবান, কাতার কিংবা তারও আগে

কোপেনহেগেনে (কপ সম্মেলন) আমাদের পরিবেশমন্ত্রী গেছেন। আমাদের কয়েকজন সংসদ

সদস্য কোপেনহেগেনে প্ল্যাকার্ড ও ফেস্টুন হাতে নিয়ে বিশ্বজনমত আকৃষ্ট করার

চেষ্টা করেছেন। আমরা পরিবেশ রক্ষায় তাতে বড় ধরনের আর্থিক সহায়তা পাইনি।

বলা ভালো, বাংলাদেশ এককভাবে বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তনরোধে কোনো কার্যকরী

পদক্ষেপ নিতে পারে না। বাংলাদেশ এককভাবে যদি কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ও তা

সামগ্রিকভাবে বিশ্বের উষ্ণতারোধ করতে খুব একটা প্রভাব রাখবে না। এজন্য

বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলোর সঙ্গে মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে

আন্তর্জাতিক আসরে জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যাপারে সোচ্চার হতে হবে। জলবায়ু

পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় বিদেশি সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়েছিল।

কিন্তু এ সাহায্যের ওপর নির্ভর করা ঠিক নয়। পরিবেশ বিপর্যয় রোধে পরিবেশ

মন্ত্রণালয়ের বড় ভূমিকা রয়েছে। গেলবার যে বন্যা হলো, আবার আমাদের সে কথাটাই

স্মরণ করিয়ে দিল। বন্যা, অতিবৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড় এখন এ দেশে স্বাভাবিক

ব্যাপার; কিন্তু সিডর ও আইলার আঘাতে আমাদের যা ক্ষতি হয়েছিল, সে ক্ষতি

সারাতে সরকারের বড়োসড়ো উদ্যোগ লক্ষ করা যায়নি। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি

মোকাবিলায় ১ হাজার ২৬৮ কোটি টাকার তহবিল গঠন করা হলেও সেখানে ‘রাজনীতি’

ঢুকে গিয়েছিল। দলীয় বিবেচনায় টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল। ভাবতে অবাক লাগে,

যেসব এনজিও জলবায়ু নিয়ে কাজ করেনি, যাদের কোনো অভিজ্ঞতাও নেইÑ শুধু দলীয়

বিবেচনায় তাদের নামে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। জলবায়ু তহবিলের অর্থ যাওয়া

উচিত ওইসব অঞ্চলে, যেখানে ঘূর্ণিঝড়ের আঘাত বেশি, আর মানুষ ‘যুদ্ধ’ করে

সেখানে বেঁচে থাকে। অথচ দেখা গেছে, জলবায়ুর জন্য বরাদ্দকৃত টাকা দেওয়া

হয়েছিল ময়মনসিংহ পৌরসভাকে, মানিকগঞ্জের একটি প্রকল্পে কিংবা নীলফামারী

তিস্তা বহুমুখী সমাজকল্যাণ সংস্থাকে। সিরাজগঞ্জের প্রগতি সংস্থাও পেয়েছিল

থোক বরাদ্দ। অথচ এমন প্রতিষ্ঠানের একটিরও জলবায়ু সংক্রান্ত কাজের কোনো

অভিজ্ঞতা নেই।

আমাদের জন্য তাই প্যারিস চুক্তির (২০১৫) গুরুত্ব ছিল অনেক। বাংলাদেশ

পরিবেশগত নানা সমস্যায় আক্রান্ত। বাংলাদেশের একার পক্ষে এর সমাধান করা

সম্ভব নয়। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের ফলেই বাংলাদেশ আজ আক্রান্ত। সুতরাং

বৈশ্বিকভাবে যদি বিশ্বের উষ্ণতা বৃদ্ধি কমানো না যায়, তাহলে বাংলাদেশে

পরিবেশ বিপর্যয় রোধ করাও সম্ভব হবে না। তাই একটি চুক্তি অত্যন্ত জরুরি ছিল।

সেসঙ্গে আরও প্রয়োজন জলবায়ু সমস্যা মোকাবিলায় বৈদেশিক সাহায্যের পূর্ণ

প্রতিশ্রুতি এবং সেসঙ্গে প্রযুক্তি হস্তান্তরের একটা ‘কমিটমেন্ট’। জীবাশ্ম

জ্বালানি ব্যবহারের পরিমাণ কমিয়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানির দিকে আমাদের যেতে

হবে। সোলার বিদ্যুতের ব্যবহার বাড়াতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে যারা

ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন, স্থানীয়ভাবে তাদের কাজের ক্ষেত্র সৃষ্টি করতে হবে।

সুতরাং আর্থিক সাহায্যের প্রশ্নটি অত্যন্ত জরুরি। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য,

বিশ্ব নেতারা বারবার সাহায্যের কথা বললেও সে সাহায্য কখনোই পাওয়া যায়নি।

প্যারিস সম্মেলন (২০১৫) চলাকালীন বাংলাদেশ সম্পর্কে একটি উদ্বেগজনক সংবাদ

প্রকাশ করেছিল জার্মান ওয়াচ নামে একটি সংস্থা। প্রতি বছর বৈশ্বিক জলবায়ু

সূচক তারা প্রকাশ করে থাকে। শীর্ষ সম্মেলন চলাকালীনই তারা প্রকাশ করেছিল

বৈশ্বিক জলবায়ু সূচক-২০১৬। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট ঝড়, বন্যা, ভূমিধস ও

খরার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর তালিকা এরা প্রকাশ

করেছে। এতে বাংলাদেশের অবস্থান দেখানো হয়েছে ৬ নম্বরে। ক্ষতিগ্রস্ত

দেশগুলোর শীর্ষে রয়েছে হন্ডুরাস। তারপর পর্যায়ক্রমে রয়েছে মিয়ানমার, হাইতি,

ফিলিপাইন ও নিকারাগুয়া। তাই প্যারিস চুক্তিটি ছিল আমাদের জন্য

গুরুত্বপূর্ণ। তবে এ সম্মেলন নিয়ে প্রশ্ন আছে অনেক। শেষ পর্যন্ত একটি

চুক্তি হলেও তাতে কোনো আইনি বাধ্যবাধকতা না থাকায় ওই চুক্তি মূল্যহীন হয়ে

গেছে। এরই মধ্যে বিশ্ব নেতাদের সবাই, যারা প্যারিস কপ-২১ এ যোগ দিয়েছিলেন,

তারা সবাই এখন প্যারিস চুক্তির ব্যাপারে হতাশা ব্যক্ত করছেন। আমাদের

বনমন্ত্রী বাংলাদেশের পক্ষে চুক্তিটি স্বাক্ষর করেছেন। নিউইয়র্কে (২০১৬)

তিনি বলেছিলেন, এ ঐতিহাসিক চুক্তি বাস্তবায়ন হলে ধরিত্রী বাঁচবে, সূচনা হবে

নতুন যুগের। মন্ত্রী আরও জানিয়েছিলেন, চুক্তিটি বাস্তবায়নে আরও পাঁচ বছর

সময় রয়েছে। এ সময়ে চুক্তির অস্পষ্ট বিষয়গুলো আলোচনার সুযোগ রয়েছে।

নিউইয়র্কে অনেক বিশ্বনেতাও বলেছেন, এ চুক্তি বিশ্বের দূষণ কমানোর ক্ষেত্রে

একটি বড় ভূমিকা রাখবে। ক্ষুদ্র দ্বীপ রাষ্ট্রগুলো সমুদ্রপৃষ্টের উচ্চতা

বৃদ্ধির হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারবে। খাদ্য নিরাপত্তা, মানবাধিকার ও

বিশ্ব শান্তি বজায় রাখতেও চুক্তিটি অনন্য ভূমিকা রাখবে বলেও তারা অভিমত

পোষণ করেছিলেন। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, শুধু চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়েই

বিশ্বের উষ্ণতা কমানো যাবে না। চুক্তি অনুযায়ী প্রতিটি দেশ কার্বন নিঃসরণ

কমানোর কৌশল নিজেদের মতো করে ঠিক করবে। এটাই হচ্ছে আসল কথা। নিজেদেরই কৌশল

ঠিক করতে হবে। বাংলাদেশ কি তা পারবে? আমাদের পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের

কর্তাব্যক্তিরা বিদেশ সফর পছন্দ করেন। কিন্তু দূষণ কমানোর ব্যাপারে অত

উৎসাহী নন। আমাদের পরিবেশমন্ত্রীও এ ব্যাপারে তেমন সক্রিয়, এটা আমার মনে

হয়নি কখনও। দেশের ভেতরে প্রায়ই পরিবেশ দূষণের ঘটনা হরহামেশা পত্রপত্রিকায়

ছাপা হচ্ছে। কিন্তু দূষণরোধ করার ব্যাপারে খুন কম উদ্যোগই লক্ষ করা গেছে।

ফলে পরিবেশ বিপর্যয় নিয়ে আমরা যতই সোচ্চার হই না কেন, আমাদের নিজেদের

পরিবেশ রক্ষায় আমরা কতটুকু সচেতনÑ এ প্রশ্ন উঠবেই। কেননা প্যারিস চুক্তিতে

নিজেদের কর্মপদ্ধতির উদ্ভাবনের কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু আমরা কি ওই

কর্মপদ্ধতি উদ্ভাবন করতে পেরেছি?

ঘূর্ণিঝড় ‘তিতলি’র মতো অতীতেও এ অঞ্চলে অর্থাৎ বঙ্গোপসাগর তথা ভারত

মহাসাগরে জন্ম হয়েছে অনেক ঘূর্ণিঝড় এবং বাংলাদেশ, ভারত ও শ্রীলঙ্কায় তা

আঘাত হেনেছে। ঘূর্ণিঝড় সিডর (২০০৭), নারগিস (২০০৮), আইলা (২০০৯), বিজলি

(২০০৯), পাইলিন (২০১৩), নিলোফার (২০১৪) এ ধরনের অনেক ঘূর্ণিঝড়ের স্মৃতি

আমাদের মনে আছে। বিশ্বের উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণেই এমন হচ্ছে। এর জন্য

বাংলাদেশ কোনোভাবেই দায়ী নয়। কিন্তু বাংলাদেশকে এর ‘দায়’ বহন করতে হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে তাই দ্রুত এগিয়ে আসতে হবে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়

এগিয়ে না এলে এ সমস্যার সমাধান করা যাবে না।

Daily Alokito Bangladesh

14.10.2018